La nueva arma rusa antisatélites resucita el temor a un conflicto nuclear en el espacio

La mayoría de los satélites civiles son muy sensibles a las radiaciones de alta energía y una explosión atómica en la órbita terrestre baja dañaría gravemente servicios de telecomunicaciones, navegación y meteorología

El 14 de febrero pasado, Michael Turner, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes estadounidense, emitió una declaración en la que advertía de “una seria amenaza a la seguridad nacional”. Poco después, la Casa Blanca confirmó sus sospechas de que Rusia estaba desarrollando un arma antisatélite de gran potencia. No se utilizó la palabra nuclear, pero estaba implícita en la declaración.

El 20 del mismo mes, un indignado Vladímir Putin desmintió tales afirmaciones declarándose “categóricamente opuesto al despliegue de armas nucleares en el espacio” y exigiendo, de paso, que todos los gobiernos ratificasen los tratados de prohibición vigentes. Solo dos meses después, en abril, Japón y EE UU presentaron en el Consejo de Seguridad de la ONU una proposición para reforzar la validez del actual tratado, que tiene ya 57 años. Rusia la vetó, contradiciendo así las afirmaciones del propio Putin. Y el 17 de mayo despegaba desde Plesetsk el Cosmos 2576, un satélite militar cuya órbita sugería que se trataba de un prototipo de un nuevo ingenio antisatélite. Por ahora, sin carga nuclear.

¿Qué sentido tiene estacionar armamento atómico en el espacio? Atacar un objetivo terrestre desde órbita exige esperar horas —a veces, días— hasta tenerlo a tiro. Es mucho más ágil un misil balístico o uno de crucero. O la técnica de bombardeo por órbita fraccionaria, experimentada por la Unión Soviética en los años 1960; y más tarde prohibida, en el marco de los acuerdos SALT II.

Otra cosa es si se trata de inutilizar satélites del enemigo. También existen varias maneras —proyectiles cinéticos o armas de proyección de energía—, pero sin duda, la más expeditiva consiste en detonar cerca un ingenio nuclear. Tanto EE UU como la URSS han realizado ensayos de este tipo, siempre bajo el pretexto de hacer investigaciones científicas, no con fines agresivos. El primero fue la estadounidense operación Argus, en 1958, que consistió en detonar seis cabezas nucleares de baja potencia sobre el Atlántico Sur; y los soviéticos, en 1961 y 1962, hicieron cinco lanzamientos desde un polígono en Kazajistán.

Pero el más sonado de todos esos ensayos nucleares en el espacio fue la operación Starfish Prime. El 9 de julio de 1952, un cohete Thor lanzado desde un atolón a 1.500 kilómetros al oeste de Hawái llevó al espacio una bomba de un megatón y medio. A popa iban un par de cápsulas recuperables cargadas de cámaras y equipos de medición para analizar el resultado de la prueba. El ingenio, de 700 kilos de peso, hizo explosión a 400 kilómetros de altura —casi a la distancia a la que orbita la Estación Espacial Internacional—. Ya era de noche, así que el resplandor pudo verse perfectamente desde Honolulu, la capital hawaiana, como un impresionante despliegue de fuegos artificiales que duró cosa de un cuarto de hora.

Pero no todo fue espectáculo. El pulso electromagnético generado por la explosión resultó mucho más potente de lo esperado. Causó apagones y dañó redes eléctricas y telefónicas de las islas Hawái y dejó fuera de servicio a media docena de satélites, entre ellos el Ariel —el primer satélite británico— y uno soviético. También creó un cinturón de radiación en torno a la Tierra que tardaría meses en disiparse.

Todos estos efectos palidecen en comparación con los sufridos en territorio soviético como resultado de sus propios ensayos. Al producirse la detonación sobre territorio habitado, las redes aéreas, tanto eléctricas como telefónicas, actuaron como antenas en las que se generaron pulsos de millares de amperios. Los aisladores no pudieron resistir la sobrecarga, saltaron fusibles y sistemas de protección; y el daño llegó a afectar a una central eléctrica que abastecía la capital. Quedó claro que una explosión atómica en el espacio tendría consecuencias devastadoras en el suelo.

Todo esto sucedía hace sesenta años, en el contexto de la Guerra Fría. Nunca más se detonó un ingenio nuclear en el espacio. Ahora, con la nueva y tensa situación internacional, vuelven a recrudecerse las amenazas. ¿Qué sucedería si estalla una cabeza de varios megatones a 200 kilómetros sobre nuestras cabezas?

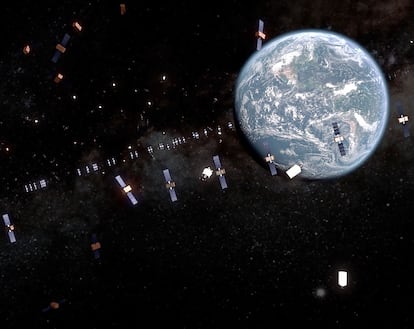

En 1962 solo orbitaban la Tierra dos docenas de satélites artificiales. Hoy pasan de diez mil. Aunque muchos son militares, la mayoría da servicios civiles de comunicaciones, meteorología o GPS. Internet funciona en parte a través de enlaces orbitales; del mismo modo, bancos y bolsas sincronizan operaciones mediante señales horarias transmitidas desde satélites. También los navegadores de nuestros automóviles. Un ataque nuclear indiscriminado ocasionaría un estropicio colosal. Solo quedarían a salvo aquellos satélites que en ese momento se encontrasen protegidos al otro lado del planeta.

Para los ciudadanos que en el momento de la explosión estuviesen en zona de noche, la lluvia de protones y electrones crearía una intensa —pero breve— aurora artificial, probablemente mucho más brillante que las debidas a causas naturales. Podría verse en cualquier lugar del mundo, incluso en el África tropical o en la Amazonía.

Armas que también dañan al agresor

Pero aquellos que se encontrasen cercanos al punto de explosión no disfrutarían tanto del espectáculo. Tan solo un fogonazo de luz comparable a un segundo sol, seguido de una lluvia invisible de rayos X, consecuencia de las reacciones nucleares que implica un estallido termonuclear. Una bomba de hidrógeno —de fusión— utiliza como detonador una bomba atómica —de fisión— y la energía desprendida tanto en calor como en radiación es consecuencia de la suma de ambas. Obviamente, cuanto más cerca se esté, peor.

Algunos satélites militares suelen estar blindados, pero la mayoría de los civiles son muy sensibles a las radiaciones de alta energía. Sencillamente, protegerlos resulta demasiado caro e incrementaría mucho su peso. Los semiconductores de los paneles solares, en particular, son las primeras piezas en verse afectadas, pero la radiación puede llegar a destruir los propios adhesivos que los mantienen unidos a la estructura. Los equipos ópticos también resultarían afectados, particularmente aquellos que deben captar niveles muy bajos de luz, como los sensores estelares, que ayudan a orientar algunos satélites. O las cámaras multiespectrales utilizadas en la localización de recursos naturales.

El problema de un arma atómica es que la detonación afectaría por igual a los satélites amigos o enemigos. Y tendría que realizarse sobre territorio adversario para evitar que el pulso electromagnético afectase a las instalaciones de tierra propias. El estallido destruiría de un golpe (o al menos degradaría mucho) la capacidad de las grandes constelaciones de satélites, pero el precio a pagar sería tan alto que el mismo agresor debería pensarlo dos veces.

Otra posibilidad es recurrir a vehículos de impacto. Simplemente, hacer chocar el vehículo cazador contra su víctima. La colisión se programa con las trayectorias a contramarcha para que la velocidad combinada de ambos sea mayor. Y no hace falta un impacto directo. La mayoría de satélites van erizados de paneles, antenas y pértigas, así que basta con dañar alguno de ellos para dejarlo fuera de uso.

Aunque esta táctica tampoco resulta inocua para el propio agresor. Recordemos el caso del ensayo realizado por China en 2007, que lanzó un misil contra uno de sus propios satélites (ya inactivo). El resultado fue una perdigonada de residuos que se mantuvo en órbita durante meses. Se contabilizaron unos 3.000 fragmentos de tamaño suficiente para detectarlos por radar, pero sin duda había muchos más, indetectables. La mayoría ya ha caído, pero aún queda un millar desplazándose en órbita baja. En 2021, Rusia repitió una prueba similar con resultados igualmente desastrosos. Como resultado, de cuando en cuando, la estación espacial ha de realizar una maniobra evasiva ante el peligro de choque con alguno de esos residuos.

Alternativas no nucleares

Se especula con una alternativa: un satélite capaz de generar pulsos electromagnéticos de menos potencia, sin necesidad de hacer estallar armas nucleares. Debería tener capacidad para aproximarse a sus objetivos e inactivarlos uno a uno con descargas más controladas. Se sabe que varios satélites rusos y chinos, llamados inspectores, ya han ensayado maniobras de acercamiento a otros satélites —propios—. Y tanto estadounidenses como chinos llevan años operando una nave robótica, maniobrable y recuperable, cuyas misiones suelen alargarse durante muchos meses en órbita. Nunca se ha aclarado el propósito de sus largas misiones pero, al tratarse de vehículos militares, no hace falta mucha imaginación para suponer a qué se dedican.

Un satélite asesino mediante pulsos electromagnéticos necesitaría disponer de una enorme fuente de energía. Así que las placas solares tradicionales están descartadas; la solución más probable pasa por utilizar un reactor nuclear, que alimente a bobinas eléctricas desde las que se descargaría el fogonazo cuando algún satélite enemigo estuviese al alcance. Es posible que el reciente Kosmos 2576 esté destinado a ensayar alguno de esos dispositivos, aunque no hay constancia de que lleve a bordo material nuclear.

En caso de que un conflicto escalase hasta llegar a utilizar armas orbitales, los objetivos estadounidenses más preciados serían sus satélites espía. Son similares a un telescopio Hubble, pero apuntan hacia abajo. Suele haber dos en servicio, siguiendo órbitas polares que les permiten pasar sobre todo el globo. Los servicios de inteligencia rusos conocen al detalle cuándo sobrevuelan cada zona; y viceversa, la Fuerza Espacial estadounidense también controla a sus equivalentes rusos.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma