David Hockney: el artista descarado detrás de una de las imágenes más compartidas en las redes sociales durante el verano

'Retrato de un artista (piscina con dos figuras)' es un icono global y su creador el gran maestro contemporáneo de la pintura. Todo un triunfo para el vástago gay de un matrimonio de clase obrera

El 15 de noviembre de 2019, la casa de subastas Christie’s adjudicó un cuadro de David Hockney (Bradford, Reino Unido, 1937) por 80 millones de euros, el precio más alto pagado hasta entonces por la obra de un artista vivo. Con ello desbancaba a un perrito de acero inoxidable de Jeff Koons. Retrato de un artista (piscina con dos figuras) se había pintado casi medio siglo antes, pero a partir de entonces disfrutó de una nueva vida como icono global: es, hoy en día, una de las imágenes a las que los usuarios de las redes sociales recurren con más frecuencia para evocar el verano de sus sueños.

Poco importa que al cabo de seis meses Koons volviera a la cima de la clasificación, de la que aún no ha sido destronado, con otra de sus esculturas zoomorfas. Ocurre que hoy el arte y su mercado se confunden hasta ser una misma cosa para el público mayoritario. Y también que ese público reclama la continuidad del relato del arte como sucesión de grandes personalidades individuales (genios, los llamamos) que se habría iniciado en el siglo XVI con las Vidas de Vasari para reforzarse en el XX gracias a Picasso. Así que Hockney quedaba para siempre legitimado como el gran maestro contemporáneo de la pintura. Todo un triunfo para el vástago gay de un matrimonio de clase obrera del norte de Inglaterra.

Burgués o revoltoso, popular o elitista, superficial o penetrante, anticuado o modernísimo, se ha definido de muchas formas a David Hockney, y quizá su secreto consista en no haber tenido que elegir, en serlo todo al mismo tiempo

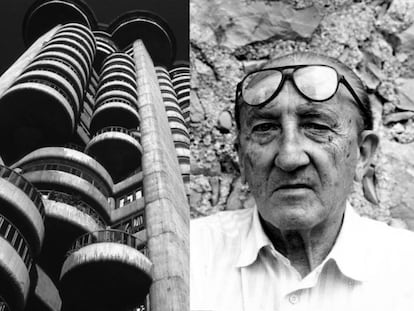

Suelen destacarse estos orígenes para acomodar su trayectoria vital a otro relato clásico, el de la historia de superación. Que en este caso recorre la línea trazada entre un oscuro barrio popular británico y un universo californiano hecho de verdes lomas, teselas azules y arquitectura racionalista bendecida por el sol y el capital. Sin embargo, para darse cuenta de que sus orígenes siempre han viajado con él basta con escucharlo hablar: a través del pelo oxigenado y los impecables atuendos que constituyen su sello de fábrica emerge ese denso acento de Yorkshire que lo define y ubica mejor que ninguna otra cosa.

La Segunda Guerra Mundial estalló cuando David tenía poco más de dos años, y eso a la fuerza debió marcarle. Los largos años de privaciones, las cartillas de racionamiento. Su padre, austero creyente metodista y prosoviético, había sido objetor de conciencia. My parents and myself, el cuadro inacabado en el que en 1975 retrataría a Mr. y Mrs. Hockney y donde él figura también a modo de imagen especular, dice en efecto tanto de los padres del artista como del propio artista. Los endomingados progenitores ocupan ambos lados de la imagen: él, un oficinista puritano puesto de lado al que la chaqueta le viene grande; ella, algo rígida, cruza manos y pies y ladea la cabeza, pero mira de frente evidenciando una firmeza de espíritu que la modestia de sus maneras trata de enmascarar. Entre ellos está su hijo. O, mejor dicho, el reflejo de este. Sobre una pila de libros y junto a un ramo de tulipanes amarillos. Y en esta imagen queda todo dicho.

Los tulipanes remiten inevitablemente a sus cabellos, que decidió teñirse de rubio siguiendo los consejos de un anuncio de Clairol donde se afirmaba que “las rubias se divierten más”. Esto, junto con las gafas de montura gruesa y el calculado dandismo de sus atuendos, lo hace parecer un crío travieso, o bien el alumno más aplicado de la clase de trigonometría, o ambas cosas a la vez. Ha llegado el momento de hablar, por cierto, de Hockney como referente de la moda: no es solo que los colores vibrantes y las piscinas de sus cuadros hayan inspirado diseños de Saint Laurent o Michael Kors, sino que las estudiadas indumentarias con los que siempre se presenta en público –que sepamos, no se le ha pillado en un renuncio- suponen también una inagotable fuente de inspiración para fotógrafos, estilistas y diseñadores.

El movimiento hippie, que forzosamente conoció, no dejó huella en él: ni en plena apoteosis de los sesenta sucumbió a la psicodelia. Podría decirse que su estilo parte de los rasgos externos que caracterizan a las clases altas británicas -con deslizamientos hacia otros territorios como Tintin o el Aschenbach de Thomas Mann y Visconti- para saturarlos de colorido. En ese raro equilibrio entre adhesión acrítica al orden establecido y su resignificación subversiva se mueve todo: sus ropas, su arte, su misma vida.

Cuando era adolescente, en el Reino Unido de los años 50, la homosexualidad era un delito penado. Pese al medio hostil, decidió no esconder ni reprimir sus tendencias, inspirado por la figura del empresario ruso de ballet Sergei Diaghilev: un referente sin duda peculiar en aquel momento y aquel lugar. De la solidez de sus gustos e intereses también dio muestras como estudiante del Royal College of Arts. Si en los años 50 lo que se esperaba de un joven pintor de vanguardia era que copiara a los expresionistas abstractos americanos bajo la esperanza de convertirse en un nuevo Pollock, él se mantuvo fiel a la figuración, y con más motivo no dejó de hacerlo una vez levantada el acta de defunción del informalismo. Y si en los 60 y los 70 la contracultura, las denuncias de mercantilización del arte y el auge de lo conceptual aconsejaban desmaterializar la obra artística para adentrarse en los dominios de la instalación, el land art o la performance, él siguió transitado obstinadamente por la vieja senda de pintar cuadros. Asignado por muchos al universo pop, la etiqueta se despegaba vistos los elementos expresionistas de sus inicios, y después ante sus referencias clasicistas, tan refinadas como literales. Y sobre todo nada irónicas. Es decir, ni remotamente posmodernas.

A mitad de la década de los 60, tras vender completa su primera exposición individual en una galería, comenzó su etapa de Los Ángeles. Encontró que la ciudad era fascinante: “Tres veces mejor de lo que pensaba”, diría, pero no al modo sardónico de Warhol y sus seguidores. Se puso a pintar las piscinas y los pulidos interiores de las mansiones angelinas, y también a sus propietarios, con la misma agenda que podía tener un Canaletto para el Gran Canal de Venecia o un Vermeer para la burguesía holandesa. Que consiste en representar tres cosas a la vez: un instante congelado en el tiempo -qué otra cosa es su obra más célebre, A Bigger Splash-, el universo particular en el que ese momento manifiestamente se inscribe y todo lo esencial e inmutable de la condición humana que se esconde detrás de él.

Por composición, clima y densidad simbólica, muchas de sus obras podrían tomarse por variaciones sobre El matrimonio Arnolfini, de Van Eyck. En este sentido, sus padres fueron solo una de las muchas parejas que pintó. Entre sus mayores logros se cuentan los retratos de amigos como Ossie Clark y Celia Birtwell, Henry Geldzahler y Christopher Scott o, sobre todo, el escritor Christopher Isherwood y su joven novio Don Bachardy. En este último cuadro late con fuerza cierta idealización sobre la imagen de la pareja gay. Es fácil interpretarlo así bajo la hipótesis de que fue la paz conyugal que irradiaba la pareja Isherwood-Bachardy lo que animaría al propio Hockney, hasta entonces célibe, a buscarse una media naranja con la que reproducir el mismo patrón.

Y esa media naranja la encontró a los 28 años mientras impartía un curso de dibujo en la UCLA. Uno de sus alumnos era el efébico Peter Schlesinger, que apenas acaba de llegar a la mayoría de edad. Schlesinger es uno de los dos protagonistas de Retrato de un artista (piscina con dos figuras), aunque antes ya lo había pintado en The Room, Tarzana (1967), tumbado boca abajo sin pantalones ni ropa interior como una odalisca de Boucher. Schlesinger y él trasladaron al plano de la realidad la fantasía matrimonial burguesa de Hockney, primero en Los Ángeles y después en Londres, hasta que la relación terminó a mediados de los años 70. La ruptura se documentó en A Bigger Splash, película dirigida entre 1971 y 1974 por Jack Hazan, muy osada para la época por su tratamiento sin tapujos de una historia de amor y desamor homosexual. El director declararía que, tras verla, Hockney se encerró en su habitación durante dos semanas y expresó su deseo de no haberlo conocido nunca.

El relevo lo tomó Gregory Evans, otro hombre joven y más que bien parecido. Cuando se conocieron, Evans era amigo de Peter Schlesinger y pareja de Nick Wilder, el galerista de Hockney en aquel momento. Y, pese a su juventud, acumulaba un interesante historial a sus espaldas. A los quince años había huido de su Oklahoma natal para sumarse a la escena hippie de San Francisco, para después recalar en Los Ángeles con unos amigos, actores del musical Hair. Inteligente, carismático y disipado, atrajo de inmediato su atención. El pintor quiso retratarlo junto a Wilder en la fabulosa casa que compartían en Hollywood Hills, para lo que realizó varias fotos y bocetos. La obra nunca llegó a pintarse, pero a cambio Evans posaría en solitario para innumerables obras de Hockney, ya convertido en su pareja (y después como su amigo y colaborador).

El chef John Fitzherbert sería su compañero desde principios de los 90, cuando ya disfrutaba de un reconocimiento universal y las retrospectivas se sucedían en centros de arte de todo el mundo. En 2013, un hombre de 23 años llamado Dominic Elliott falleció tras haber ingerido un producto de limpieza con ácido sulfúrico en la casa y estudio del pintor en la costa de Yorkshire. Elliott residía y trabajaba allí, y en aquel momento lo acompañaba Fitzherbert, de quien era amante. Fue él quien lo llevó al hospital en un largo y agónico trayecto. Mientras el joven era atendido sin éxito, Fitzherbert llamó al asistente principal del estudio para pedirle que eliminara de la habitación todo resto de estupefacientes, al parecer con el fin de evitar el escándalo a un Hockney de salud delicada (meses antes había sufrido un ataque cardiaco). Se supo entonces que aquella noche Fitzherbert y Elliott habían estado consumiendo alcohol y drogas ilegales. El tribunal determinó que la muerte había sido accidental, y tanto Hockney como Fitzherbert quedaron eximidos de toda responsabilidad en ella. Sin embargo, el artista terminó vendiendo aquella mansión, situada a un centenar de kilómetros de su ciudad natal, para regresar al soleado Hollywood Hills.

Los paisajes de Yorkshire han sido una fuente de inspiración para las últimas dos décadas de su producción. En 2012, el Guggenheim de Bilbao acogió una exposición de su obra paisajística en la que destacaban unas impresionantes pinturas al óleo de gran formato, pero que también se hacía eco de su trabajo reciente con iPads y móviles. Antes de eso ya había utilizado las cámaras de fotos tanto en sus trabajos preparatorios como para componer unos logrados fotocollages de inspiración cubista (Picasso es una de las influencias que ha reconocido), y también había explorado las posibilidades expresivas de la fotocopiadora. Esta aparente paradoja por el uso de medios contemporáneos sin abandonar técnicas que, como el óleo o la acuarela, se dan por amortizadas en la historia del arte, es uno de los aspectos más interesantes de su práctica pictórica. También realizó una exhaustiva investigación para demostrar que la cámara lúcida -un instrumento óptico basado en la concurrencia de espejos y lentes- fue abundantemente utilizado por los maestros del Renacimiento y el Barroco como después por él mismo.

Burgués o revoltoso, popular o elitista, superficial o penetrante, anticuado o modernísimo, se ha definido de muchas formas a David Hockney, y quizá su secreto consista en no haber tenido que elegir, en serlo todo al mismo tiempo. Como hace cinco años declaró en una memorable entrevista a The Guardian: “Solo porque seas un descarado, no significa que no hables en serio”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma