Patagonia sin límites

Naturaleza misteriosa e inacabable. Guarida de pistoleros y nazis. Refugio de ‘hippies’. Casi un millón de kilómetros cuadrados entre glaciares, montañas y mitos, como el reino de Trapalanda

No hay certezas en Patagonia. Se ingresa en Patagonia por el confín de una llanura sin límites, sin aristas, para extraviarse en un territorio todavía más aislado e interminable. Los turistas se asoman, pero no se atreven a entrar: desiertos, lagos, glaciares, esqueletos de ferrocarriles, colinas, viento y la nada. Por no tener, no hay siquiera unanimidad respecto del tamaño, entre 700.000 y 1.000.000 de kilómetros, media Europa. Último destino del mundo, Patagonia alberga, en paralelo, todos los mitos de la historia: los dinosaurios, los templarios, los visionarios de la conquista española, los exterminadores de la Campaña del Desierto, los anarquistas, los nazis, los hippies y hasta la pugna actual de los pocos aborígenes que quedan contra las estancias de las multinacionales.

El parque nacional de los Glaciares, cercano a El Calafate, es un desfile de blancos e impecables azules celeste

Entre todas las Patagonias se erige la Patagonia literaria, escenario de romances de caballería, novelas de Julio Verne, Blasco Ibáñez, libros de viajes —Bruce Chatwin o Paul Theroux—, o extravagantes premoniciones de Charles Darwin, con historias de pastores galeses, bóeres, gauchos, pistoleros huidos del oeste americano y hasta reinos inverosímiles, como uno hereditario fundado hace 150 años que todavía sigue emitiendo moneda desde su exilio en París.

Falta algo. Aunque Patagonia, como Castilla, esté construida desde la literatura, tiene otra cualidad. Pertenece a ese tipo de lugares cuyo nombre se ha instalado en el ángulo de la memoria donde anidan los sueños, la esquina del viaje como estado mental. Muy pocos destinos comparten esta dimensión —quizás Tombuctú o Samarcanda—, en la que se conjuga el viaje como ensoñación, en el cual todo sucede en nuestra mente, con los recuerdos y las aspiraciones. Lo comprenderemos más adelante, cuando nos internemos por una de las dos carreteras que la atraviesan de norte a sur y la veamos adelgazarse, inacabable, ante la mirada. Llanura, desolación y viento. ¿Dónde mejor que aquí podía transcurrir ese salto en el vacío? El viaje como vía de escape, fuga o búsqueda; el viaje como tránsito para llegar a lugares anónimos, instalados en el pasado, de los que no sabes nada, sobre los que nadie ha escrito, en los que tu mirada puede ser relevante porque no tiene la menor ambición, donde finalmente suena educada la respuesta a la pregunta que tanto te incomodaba en el pasado: ¿Dónde vas? A ninguna parte.

Magallanes llamó “pata gau” (pata grande) a los indios cuyas huellas encontró en la arena, origen del nombre Patagonia

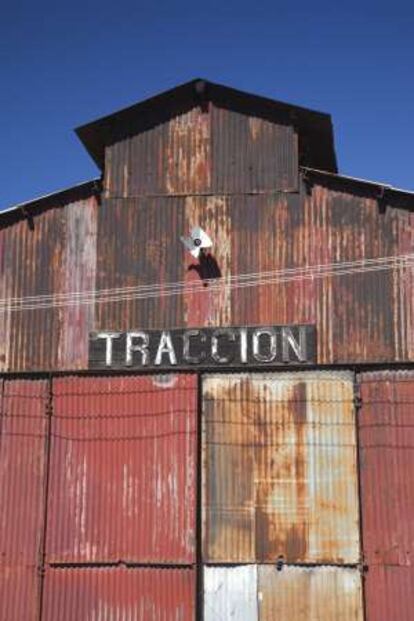

Nostalgia de los trenes

Ni siquiera hay certezas para recorrerla. Hasta hace 25 años tenían trenes. El viaje que Paul Theroux narró en su libro Old Patagonian Express ha posibilitado la rehabilitación de una locomotora a vapor de 1922, que arrastra seis vagones de madera por una vía estrechísima de 75 centímetros —por eso el tren se llama La Trochita— entre las localidades de Esquel y Nahuelpan. Desde aquí a Tierra del Fuego únicamente dos opciones. O internarse por la legendaria Ruta 40, que atraviesa Argentina de extremo a extremo sobre las estribaciones de los Andes, o, al otro lado, en la orilla del océano Atlántico, la Ruta 3. Bajamos del trenecito con un punto de nostalgia, no sólo porque los trenes formaron parte de la geografía argentina y, lugares en sí mismos, hicieran crecer en torno a las vías tantas poblaciones ahora muertas, sino como saludo al gran Tomás Eloy, quien señalaba haber abarcado y entendido a su país en sus travesías ferroviarias por las llanuras vacías de Santiago del Estero.

Entramos en territorio de mitos. Por aquí cerca, en los alrededores de Paso Roballo, sitúa Bruce Chatwin la perdida Ciudad de los Césares, Trapalanda, Lin Lin u otro de los exóticos nombres con los que se denominó durante siglos a una especie de Dorado austral, colmado de riquezas, cuyas calles estaban adoquinadas con lingotes de oro y sus puertas se abrían mediante grandes bisagras de plata. Durante los siglos XVI y XVII hubo numerosas expediciones para encontrarla; quien da nombre a la ciudad errante, el capitán Francisco César, comandó en 1528 la primera documentada, pero alcanzó la fama gracias a las noticias dispersas de Blas Ponce y otros soldados de fortuna que hablaban de vasijas doradas y perros con cadenas de oro, incluyendo unos supuestos memoriales de Pardo Maldonado donde se describe a sus habitantes como altos, monstruosos y peludos, con pies descomunales. Son las mismas palabras que había empleado en 1520 el navegante Hernando de Magallanes, portugués de origen, cuando cruzó por primera vez el estrecho que une el océano Atlántico con el Pacífico. Al tocar tierra se encontró con las enormes huellas de los indios tehuelches en la arena, y los denominó “pata gau”, en portugués, pata grande. De ahí derivaría el nombre patagones y, por extensión, el del territorio entero. Redondea la historia un libro de caballerías, Primaleón, impreso en Salamanca en 1512, que estaría leyendo por entonces el mismo Magallanes, donde se describe la heroica captura de un gigante mitológico llamado Patagón.

El libertador francés

Tampoco quedan habitantes originarios, o muy pocos; a finales del siglo XIX fueron diezmados por el ejército argentino en la denominada Conquista del Desierto. El que no fue muerto fue maniatado y conducido a pie hasta la isla de Martín García, cerca de Buenos Aires: 3.000 kilómetros, 3.000 prisioneros. Veinte años antes, con las tribus indígenas controlando el territorio, tuvo lugar una de las mejores ocurrencias patagónicas. La protagonizó un visionario francés llamado Orélie Antoine de Tounens, fascinado con los libros de aventuras, quien averiguó que los araucanos esperaban la llegada del Cherburbue, un hombre blanco que los liberaría de la servidumbre. Tenía 33 años, una cabellera larga y frondosa y una oratoria brillante. No lo dudó, viajó a Chile, cruzó la cordillera, cosió una bandera verde, azul y blanca, escribió un borrador de Constitución, y convenció a los caciques indígenas de sus propósitos libertarios, consiguiendo reunir el 17 de noviembre de 1860 a unos 3.000 representantes mapuches, que lo eligieron “rey de la Araucaria y Patagonia”. La alegría le duró poco. Al principio, los Gobiernos de Chile y Argentina recibieron la noticia con indiferencia; luego decidieron detenerlo, y en 1862 fue apresado por una patrulla chilena. Tras la decepcionante respuesta de sus “súbditos”, que no movieron un dedo para liberarlo, sufrir de disentería y perder su adorado cabello, consiguió ser declarado demente y fue desterrado a Francia. Estaba lejos de olvidar sus ideas. En el barco volvió a crecerle un pelo “tan espeso y duro como antes”, y en París consiguió persuadir a sus cofrades de la masonería para que le sufragaran la vuelta a sus dominios. Pero ni siquiera el seudónimo de Jean de Tourtoirac con el que viajaba le sirvió, fue desembarcar y ser reconocido por un oficial del ejército argentino. Obligado a regresar, murió como había vivido, por encima de sus posibilidades, si bien pudo legar su título nobiliario a un amigo, a quien rebautizó Aquiles I. Hoy, en el suntuoso Círculo Republicano de la avenida de la Ópera de París, sigue oficiando el último sucesor de esta monarquía de amigos, Jean-Michel Parasiliti, príncipe Antoine IV, y siguen despachándose medallas, títulos nobiliarios y otras condecoraciones a quienes se “distingan” en los servicios al pueblo mapuche.

A punta de pistola

Tierra de leyendas y dorados, Patagonia ha sabido conjugar el aura de dureza con la generosidad hacia los forasteros. Quizás por eso también peregrinaron a estas tierras los bandidos más famosos de Estados Unidos, Butch Cassidy y Sundance Kid, en 1904. Venían con una amante compartida, Etta Place, como melosamente narra la película protagonizada por Robert Redford y Paul Newman. Su casa de troncos, al estilo del viejo Oeste, sigue plantada en un paradisiaco rincón de las estribaciones de los Andes, Cholila (Argentina), rodeada de lagos, montañas, praderas y pastos infinitos. Aunque compraron una hacienda importante y juntaron cientos de cabezas de ganado, en 1905 estaban asaltando a punta de pistola el Banco de Tarapacá y Argentina de Río Gallegos. La Agencia Pinkerton recuperó su pista y tuvieron que escapar a Chile. El resto es leyenda, los otros asaltos en Villa Mercedes, cerca de Buenos Aires; su vida anónima en algún pueblo minero de los Andes bolivianos; su muerte feroz; sus múltiples tumbas; su supuesto regreso con documentos falsificados a Estados Unidos.

Cerca de Paso Roballo sitúa Bruce Chatwin la perdida Ciudad de los Césares, una especie de Dorado austral

No tiene, por el contrario, la menor mística un campamento situado a poca distancia de la cabaña de los fugitivos americanos. Lo ocupan varias decenas de personas, algunas familias, unos pocos niños. Van abrigados con ropas viejas, y sus facciones, de por sí duras —el mentón alto, al aire—, parecen todavía más pulidas por el viento y la pobreza. Son un grupo de mapuches, empeñados en reivindicar unas tierras que ellos consideran suyas en virtud del Tratado de Quilín (1641), por el que España reconoció la integridad del territorio mapuche. Todo está en su contra. El campamento se encuentra en medio de una propiedad de 900.000 hectáreas, aproximadamente la extensión de Navarra, que adquirió en 1991 el grupo italiano Benetton; aquí se crían 12.000 ovejas, su lana llegó a suponer la octava parte de las necesidades de la empresa. Saben que están solos, rodeados de estancias adquiridas por los grandes magnates del mundo, los dueños de marcas como North Face, el canal de noticias CNN, las patatas fritas Lacy’s, Hard Rock Café y, claro, la de indumentaria deportiva extrema Patagonia. Les han robado hasta el nombre, pero los mapuches no se inmutan, han decidido instalarse y resistir pacíficamente; dicen que nadie podrá expulsarlos otra vez.

Sobre la orilla atlántica, al otro lado del continente, se encuentra la colonia bóer, y unos kilómetros por encima, la galesa, un conjunto de pueblos con nombres pintorescos, Rawson, Dolavon o Trelew, ocupado por gente que sigue conservando el amor por su lengua y la religión protestante. La mayoría son pastores, aunque haya rebaños exiguos, como el de Alba Wyn: “No tendré muchas ovejas”, dice con una sonrisa, “pero en mi campo tengo un dinosaurio”. Patagonia es el festín de los paleontólogos, con varios parques prehistóricos —el más interesante, la Leona—, cuevas con pinturas rupestres y bosques petrificados. Los tres mayores dinosaurios del mundo son patagónicos. Por si no bastara con disponer de la mayor concentración de fósiles del mundo, tienen la botánica. En la lucha por la evolución, los dinosaurios iban hacia la Antártida mientras que las plantas se expandían hacia América. Tendemos a olvidar que los dinosaurios podían escapar de las amenazas; las plantas, no. De modo que algunos de estos árboles sí que pueden presumir de ilustres antepasados, como prueba una hoja petrificada de hace unos 82 millones de años del árbol más característico de esta parte del mundo, el haya del sur (Nothofagus).

Esquí en Bariloche

Guía

- Iberia, Air Europa y Aerolíneas Argentinas vuelan sin escalas entre Madrid y Buenos Aires. Desde 776 euros, ida y vuelta.

- Parque nacional de los Glaciares.

- Turismo de Argentina.

Ajena a las inclemencias, sobre las faldas preandinas retrocedemos hasta la Patagonia del agua. En la ciudad chilena de Puerto Mont se inicia un circuito de siete lagos que desemboca en la estación invernal de Bariloche (Argentina), como una imaginaria Centroeuropa, ahora sí, turística, con paisajes de manual, bosques de coihues, aguas espejadas, hoteles a la suiza y taberneros con atuendos de Baviera. Ya albergaba una importante colonia alemana, y les pareció natural convertirla en el destino preferido de los cientos de huidos nazis, que, muchas veces, con pasaporte del Vaticano, se mimetizaron con la población. Algunos muy famosos, como Josef Mengele, a quien varios autores señalan como médico de los asuntos más privados de Perón, Adolf Eichmann o Erich Priebke. Luis Sepúlveda cuenta la historia del nazi croata Klaus Kucimavic, aquí conocido por Carlos Carpintero, que redimió su pasado estudiando la capa de ozono y recibió en 1980 una especie de Nobel alternativo de física.

Pero veníamos en busca de aguas, y sin duda las mejores, un desfile de blancos e impecables azules celeste nos obliga a descender otros 1.500 kilómetros hasta el parque de los Glaciares, cercano a El Calafate, que alberga centenares de ellos. De nuevo sobre paisaje hostil, pasamos por delante de lugares con nombres deslumbrantes, como el glaciar Upsala, de 60 kilómetros de largo, y acabamos desembarcando —con crampones— sobre el hielo milenario del Perito Moreno, para, tras caminar entre grietas, sumideros y canales subterráneos, acabar brindando a la salud de aquel a quien se le ocurrió denominar lago Argentino a unas aguas que reproducen con tanta fidelidad los colores de su bandera nacional.

La leche glaciar

En 1587 un corsario inglés llamado Cavendish llegó a las ruinas de la Ciudad del Rey Don Felipe, cerca de la actual Punta Arenas (Chile). Le llamó Puerto Hambre (Port Famine), sus habitantes habían sucumbido y estaban a la vista. Fue el primer intento no aborigen de poblar estas tierras. Estamos en la puerta del sur total de Tierra del Fuego, delante del estrecho al que Magallanes da nombre, justo donde bautizó el territorio patagónico. Bajamos hasta Ushuaia (Argentina) y nos internamos en el canal de Beagle para visitar las islas que describió Charles Darwin. Siguen atestadas de animales, por especies, una con cormoranes imperiales, albatros y petreles; otra con lobos marinos, y la del fondo, con cientos de pingüinos magníficamente desdeñosos. Vamos a la isla del cabo de Hornos (Chile), la lluvia azota el mar y los peñascos, el agua chorrea en torrentes y, a veces, se tiñe de un color verde esmeralda con líneas blanquecinas. Alguien nos explica que se trata de la leche glaciar. Un marinero nos invita a subir a una zódiac y partimos en dirección al punto más austral de América; en la islita, un monumento con forma de albatros, la capilla Stella Maris y un faro. Levantamos la vista hacia el Polo Sur, el final, la nada, el comienzo de todo.

Pedro Jesús Fernández es autor de la novela Peón de rey.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.