Cicatrices alemanas: el país del consenso atrapado en la polarización

Alemania celebra el 23 de febrero elecciones anticipadas en un ambiente de división creciente. La economía está estancada. La industria, en crisis. Y un partido de extrema derecha atrae a millones de votantes. Recorremos por carretera la frontera que separó la RFA y la RDA entre 1949 y 1990

Hay leyendas que parecían enterradas para siempre, hasta que un día alguien las toma en serio y las resucita. La leyenda de Barbarroja, por ejemplo, aquel emperador que desde la Edad Media duerme bajo una montaña a la espera de despertar para, según el relato del nacionalismo alemán, liberar el Reich.

—El mito de Barbarroja sigue vivo. Un día volverá. Será entonces cuando Alemania se levante de la miseria a la que la han llevado los viejos partidos.

Si hace unos años me hubiesen dicho que escucharía estas palabras en boca de un político alemán en un partido que recibe millones de votos, no lo habría creído. Este era el país que, como ningún otro, había pasado página del nacionalismo y se había enfrentado a los desastres a los que había llevado esta ideología. El país que sabía adónde había llevado el culto a los mitos y leyendas medievales y por eso los solía tratar con un profundo recelo. Pero ahí estaba Hans-Thomas Tillschneider, diputado en el Parlamento regional de Sajonia-Anhalt por Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), la formación contraria a la inmigración y a la Unión Europea que en poco más de una década ha puesto patas arriba el consenso alemán. Y esto afirmaba:

—Somos el único partido que defiende Alemania. El resto se ha despedido de Alemania.

A medio camino de un viaje con el fotógrafo Ed Alcock, siguiendo la línea de la frontera que durante la Guerra Fría partió Alemania en dos, habíamos subido a la montaña bajo la que, según la leyenda, reposa Barbarroja. En la cumbre del Kyffhäuser se eleva un monumento construido a finales del siglo XIX en honor al káiser Guillermo I, y Barbarroja. La vista del valle nevado, desde arriba, en una mañana soleada a finales de enero, era de cuento de Navidad. Aunque a unos 50 kilómetros en dirección al oeste se elevasen hasta hace 35 años los alambres, muros y torreones del telón de acero. Aunque hacia el sur, en las afueras de Weimar, la capital del clasicismo alemán, queden los restos del campo nazi de Buchenwald. Hoy se diría que en estos valles y llanuras no pudiera pasar nada malo.

Al bajar de la montaña, en la ciudad de Magdeburgo, el diputado Tillschneider, que nació en la Rumania de Ceausescu como miembro de la minoría alemana del Banat y llegó de niño a la República Federal, nos cuenta qué significan para él y su partido Barbarroja, la montaña, el monumento: “Un lugar de la esperanza”. Ahora, sí, aparecen ante nosotros las grietas que rompen aquel paisaje de aparente armonía construido después de la hora cero de 1945, y reforzado en 1989, cuando cayó el muro. AfD, según los sondeos, podría ser la segunda fuerza en las elecciones generales del 23 de febrero, y aunque Tillschneider rechaza con rotundidad etiquetas como la de “extrema derecha”, declara, entre resignado y desafiante:

—Nos llaman nazis, fascistas, extremistas de derechas. ¿Y qué?

01

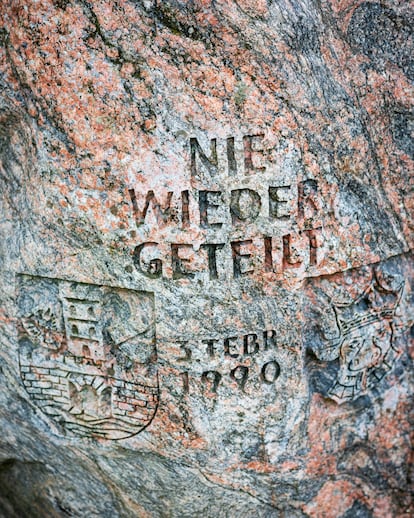

Este es un viaje a lo largo de una cicatriz alemana: los 1.400 kilómetros que entre 1949 y 1990 separaron la República Federal de Alemania (RFA) de la República Democrática Alemana (RDA). Es un viaje en vísperas de unas elecciones que debían celebrarse el próximo septiembre, pero a finales de 2024 el canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, rompió la coalición con los liberales y precipitó el adelanto electoral. Es un viaje para entender dónde está Alemania y adónde va. La búsqueda comienza en el extremo sur de estas fronteras desaparecidas, en Mödlareuth, una aldea de medio centenar de habitantes entre los Estados de Baviera y Turingia. Como Berlín, estuvo dividido por un muro. Termina en Priwall, una península entre los Estados de Schleswig-Holstein y Mecklemburgo-Antepomerania, también partida en dos.

Cruzamos montes y llanos, ciudades y ríos. Conducimos por carreteras desiertas entre asombrosos paisajes que harían bueno aquello de que este es un país que “todavía ofrece un rastro de la naturaleza no habitada”, como escribía a principios del XIX Madame de Staël en Sobre Alemania, uno de los libros que nos acompañan, el intento de la aristócrata liberal francesa para explicar el espíritu alemán. Son paisajes que, “de entrada, llenan el alma de tristeza, si no es porque a la larga descubrimos todo aquello que nos ata a estos lugares”. Los bosques y paisajes no han desaparecido. Se encuentran sobre todo en lo que fue la RDA, donde se preserva una estampa de la Alemania eterna. Pero el trayecto nos llevará también por la Alemania occidental y sus autopistas colapsadas, sus ciudades industriales, sus chimeneas humeantes.

Descubriremos una sociedad apegada al diálogo y los compromisos entre partidos que comparten más de lo que les diferencia, y sirvió para los dos milagros alemanes: el de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial y el de la reunificación después de la Guerra Fría. Y donde hay un deseo de confort, y una nostalgia por la época en la que los trenes llegaban a la hora, las fábricas exportaban a todo el mundo y el bienestar cada vez mayor era una promesa que se daba por hecha. Pero la economía, después de dos años de recesión, apenas crecerá este año, si crece. Y aparecen grietas en el muro del consenso. Lo escuchamos en las conversaciones. O en la radio. Un afgano ha matado a un niño de dos años a puñaladas en Baviera. El democristiano Friedrich Merz, favorito para suceder a Scholz en la cancillería, se declara dispuesto a votar con la extrema derecha para reducir la inmigración. Con años de retraso, la polarización llega a la nación central en Europa, su primera potencia económica, la democracia ejemplar. Empezamos.

02

“En Alemania tuvimos a la vez la mala suerte y la suerte de haber tenido una doble dictadura, 12 años de nacionalsocialismo y casi cuatro décadas de dictadura del Partido Socialista Unificado”, nos dice en el primer día de viaje Robert Lebegern, director del Museo de Mödlareuth, mientras paseamos por lo que durante estas cuatro décadas que menciona, las de la RDA, fue una zona militarizada. “De ambas dictaduras se puede aprender lo buena que es la democracia, pese a sus problemas”.

Mödlareuth, la aldea entre la occidental Baviera y la oriental Turingia, da la impresión de estar en el fin del mundo. Lo estuvo. Era el fin de la carretera. ¿Polarización? Aquí conocían el significado de la palabra. Antes de que existieran las redes sociales. Lo sabían de verdad porque la frontera era real. Era un muro y unas alambradas. Era el espionaje de la Stasi y las personas asesinadas mientras intentaban cruzar. Las familias separadas.

Mientras paseamos con Lebegern aparecen unos turistas alemanes, un hombre y una mujer. Él se llama Manuel Eitel, tiene 38 años, es conductor de autobús en la ciudad occidental de Wurzburgo y observa con curiosidad los restos del muro que desapareció cuando él tenía tres años. Dice que lo que más miedo le da ahora es AfD y Donald Trump. Habla del muro de Estados Unidos y del Mediterráneo, que, aclara, también es muro entre dos mundos. “De nuevo igual”, observa. El director del museo interviene: “La diferencia es que la protección por parte de la RDA de lo que llamaban ‘el muro de protección antifascista’ era, de un lado, contra la OTAN, pero en la práctica estaba dirigida a evitar la emigración hacia el oeste de la propia población”.

Era inevitable que los 40 años de división dejaran secuelas, pese a que hay regiones y ciudades en el Este más prósperas que otras en el Oeste y pese a que los territorios de la que fue la Alemania Oriental se cuentan entre las regiones más prósperas de Europa. Es inevitable porque esta división venía de antes, y el telón de acero podría entenderse como la última expresión, la más reciente, de una partición que data de milenios: entre romanizados y no romanizados; entre germanos y eslavos; entre católicos y protestantes; entre los que miran a Francia, las islas Británicas o Estados Unidos, y los que miran a Rusia. En Mödlareuth, junto al riachuelo que siempre ha dividido las dos partes del pueblo, hay una piedra en la que, mirándola desde el Este, se lee “KB”, siglas alemanas de Reino de Baviera, y desde el Oeste se lee “FR”, o Principado de Reuss, en la actual Turingia.

Las cuatro décadas desde la reunificación, pese a los avances, no han borrado las diferencias. Los sueldos están un 30% por debajo en el Este respecto al Oeste. Los germanoorientales representan cerca del 20% de la población de toda Alemania, pero solo el 4% de los dirigentes empresariales. La que fue la RDA lleva décadas despoblándose. Es la auténtica Alemania vacía. Las diferencias se ven también en la actual campaña electoral: hay más —muchos más— carteles de AfD y su candidata a canciller, Alice Weidel, en el lado oriental de la frontera que en el occidental. Paradójicamente, en Mödlareuth la herida está más cicatrizada que en otros lugares, y Legeberg lo explica así: “Mi teoría es que entre la gente que vive cerca de la frontera las diferencias son menores que si vives a 150 kilómetros”.

Es una mañana fría en Mödlareuth, el termómetro marca -5 grados y Annette pasea como cada día a sus perros por las aldeas y los bosques de la frontera invisible. Esta jubilada de 64 años recuerda el miedo y la esperanza que trajo la caída del muro. Ella nació y creció en el Este, y a los 40 años se marchó a trabajar al Oeste. “Alemania no va bien”, dice. “El Gobierno ignora al pueblo”.

03

Esta es una queja que oiremos más de una vez. Es la queja de alemanes que, aunque no vayan a votar a AfD o no lo digan, no están conformes con el llamado cortafuegos o cordón sanitario. Es decir, la unión de todos los partidos para impedir que la extrema derecha acceda al poder, aunque sea la fuerza más votada, como sucedió en septiembre en Turingia. Consideran que el cortafuegos es un desprecio a la democracia.

Unos días después, a orillas del Elba, ya cerca del mar Báltico, un hombre de 80 años, un informático jubilado que se identifica como Jürgen y que también da su paseo diario por el río, dirá lo mismo, y le preguntaremos:

—Pero ¿no es AfD un peligro para la democracia?

—Nadie lo sabe.

—¿Por quién votará?

—No lo sé. AfD es un riesgo, pero no es ningún tabú.

04

Subimos, dirección Norte, zigzagueando a un lado y otro de la frontera. En la radio se habla del futuro de Gaza y Ucrania. Explican que Donald Trump acaba de anunciar, nada más instalarse en el Despacho Oval, la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. El coche cruza desde la que fue la RDA a la RFA por la misma vía que la Unión Soviética habría podido invadir la Alemania Occidental durante la Guerra Fría. Es lo que los estrategas del Pentágono llamaban Fulda Gap, el hueco o corredor del Fulda. Se referían a una zona de valles del Estado de Hesse que habría permitido el avance de los ataques soviéticos hasta Fráncfort del Meno, la capital financiera occidental. Si la tercera guerra mundial hubiese estallado entonces, es probable que este hubiese sido ese lugar.

—Córdoba, lejana y sola…

Mientras prepara un café, Sonja Schittenhelm recita en castellano el poema de García Lorca que aprendió en la escuela. A los 75 años, tiene la casa llena de recuerdos, de ella y de su difunto marido, el cantautor Julius Schittenhelm. Recuerda cuando llegaron a este pueblo, Schlitz, a principios de los años ochenta, desde Múnich, donde habían vivido hasta entonces. Se instalaron en una casa junto al parque y el castillo y en la calle veían pasar los vehículos militares estadounidenses. Schlitz, a una veintena de kilómetros del telón de acero y en pleno Fulda Gap, era un lugar estratégico. Los planes de Estados Unidos para construir instalaciones militares en una montaña cercana desencadenaron una protesta que atrajo a miles de manifestantes a esta región rural.

—¿Temía la guerra?

Sentada en la mesa de madera de la cocina, con el café y un pastel strudel de manzana, Sonja responde:

—¡Pues claro!

Suena el timbre, entra Klaus Dieter Koch, otro veterano del movimiento pacifista. Ambos son regidores de Schlitz en representación de una lista progresista y ecologista. Klaus Dieter llegó por la misma época que Sonja, en su caso para trabajar en un centro de investigación biológica. Pensaba que se iba al confín del mundo, que le esperaba una vida plácida y aburrida, pero se encontró con una batalla en la que se dirimían la guerra y la paz y en la que estaba en juego —así lo veían muchos entonces— la supervivencia del continente y de la especie humana.

El sentimiento de culpa por los crímenes nazis y también la herida de los bombardeos aliados explican el pacifismo sincero en una parte de la población y la hostilidad visceral hacia la guerra. Cuando en 2022 la Rusia de Putin invadió Ucrania, estos temores resucitaron. La sociedad alemana discute desde entonces —y titubea— sobre si da más o menos ayuda militar a Ucrania y sobre los riesgos de implicarse demasiado en esta guerra a las puertas de la UE. El debate llega hasta esta cocina en Schlitz.

“Decíamos: ‘Hay que construir la paz sin armas”, comenta Klaus Dieter. “Hoy veo las cosas distintas. Putin estaría bien contento si dijésemos que hay que construir la paz sin armas. He aprendido que es ingenuo pensar que sin armas podemos defendernos”. Sonja no lo ve tan claro: “Estoy a favor de dar armas defensivas a Ucrania, pero no ofensivas. No tiene ningún sentido”.

En la carretera, saliendo de Schlitz y tras cruzar el río Fulda, paramos para contemplar el paisaje. Aparece una mujer que pasea con un perro y un bebé. Se llama Angela, tiene 38 años y quiere votar a uno de los partidos “del centro”, en todo caso no a AfD. “La paz es más importante que el dinero. Preferiría renunciar a un lujo e ir en autobús a trabajar mientras sepa que puedo dejar salir a mis hijos a la calle sin miedo a que les pase algo”, dice.

05

Antes de emprender esta ruta, habíamos visitado en la Universidad Humboldt de Berlín al profesor Steffen Mau. La noche del 9 de noviembre de 1989, Mau llevaba un kaláshnikov y un casco de acero. Hacía la mili como soldado en la Nationale Volksarmee, el Ejército Popular Nacional de la RDA. Se enteró de que se había abierto el muro escuchando las noticias de una emisora occidental. En su libro Lütten Klein evoca el contraste entre la tristeza de la noche de guardia en un cuartel del norte de la RDA y las multitudes en júbilo en las calles de Berlín. Aquello le marcó: “Desarrollé una conciencia sobre la fragilidad del orden social”.

Mau es autor de Ungleich vereint (desigualmente unidos), uno de los ensayos de mayor impacto político de 2024. Pero me interesaba preguntarle por otro libro, publicado el año anterior, del que es coautor: Triggerpunkte, un análisis de la sociedad alemana sin el tremendismo habitual de los libros que cíclicamente vaticinan el derrumbe de Alemania y su modelo de bienestar.

“En Alemania existe un espacio político de centro relativamente amplio e integrado, aunque en el debate y los discursos mediáticos cada vez hay más polarización”, dice Mau en su despacho. “Si observamos las posiciones de los ciudadanos sobre temas políticos y sociales como la inmigración, la diversidad sexual o las políticas sociales, es raro que la gente se sitúe en los extremos. La alemana no es una sociedad de polos contrapuestos donde unos quieren una cosa y otros algo totalmente distinto”. Esto se explica por la solidez de la clase media, la estructura federal —que reparte el poder y lo descentraliza— y el sistema que obliga a los compromisos.

—Alemania, ¿una excepción?

—Hasta ahora, sí. Pero hay que decir que se trata más bien de Alemania Occidental. Alemania Oriental está más polarizada, con una diferencia entre izquierda y derecha y un espacio central menos estructurado, porque las personas son más pobres y las desigualdades son mayores.

La inmigración y la economía, mientras tanto, son las mayores preocupaciones y la sociedad se vuelve más conservadora. “Una gran parte de los alemanes se siente agotada por las transformaciones. Se siente desbordada”, dice Mau. “No se debe a un tema específico. Es la digitalización, pero también los cambios en el mundo laboral, los cambios geopolíticos, el cambio climático, las nuevas normas sociales, las relaciones familiares…”. Cita un sondeo según el cual el 40% de los alemanes ya no puede seguir el ritmo de los cambios. “La reacción”, concluye, “es echar el freno”.

06

Nosotros aceleramos. Desde Fulda llegamos a Magdeburgo. El 20 de diciembre, pasadas las siete de la tarde, un hombre al volante de un vehículo cargó contra el mercado navideño de esta ciudad a orillas del Elba. Mató a seis personas y dejó a más de 200 heridas. El agresor era un médico saudí que militaba en contra del islam y había llegado a publicar mensajes a favor de AfD en las redes sociales. Pero AfD y políticos de otros partidos vieron en el caso un ejemplo de los fallos en la política de inmigración del Gobierno de Scholz. Convocaron una manifestación. Algunos extranjeros se sintieron señalados. Como Juliana Gombe, originaria de Angola, que vive en Alemania desde 1996. Cuenta que, aquella noche, se encontraba en el mercado de Navidad y fue testigo del atentado. Desde entonces no ha dejado de pensar que ella podría haber muerto. “Yo vine aquí porque en Angola había guerra, dictadura, corrupción. Luché contra todo aquello y por ello era enemiga de mi Gobierno. Vine para pedir protección. Y ahora me siento perdida porque no hay protección. Tengo miedo de salir sola de noche. ¿Hay alguien mirándome por mi color de piel? Vas a comprar y escuchas cuchicheos: ‘¿Por qué está aquí?’. Yo les digo: ‘¿Está usted hablando de mí?”.

Tillschneider, el parlamentario de AfD que aguarda con esperanza el simbólico despertar del emperador Barbarroja, se defiende ante las denuncias por un aumento de los actos xenófobos en Magdeburgo tras el ataque: “Nuestro objetivo no es hacerles la vida difícil a los extranjeros”, dice. Y añade, para explicar el atípico perfil del hombre que perpetró el ataque: “Grande y peligrosa es la rabia de los desarraigados. Este hombre era saudí, había perdido su religión, era un hombre desgarrado, y ¿de dónde viene este desgarro? Del desarraigo, que viene de la globalización, de la inmigración de masas que confunde entre ellos a todos los pueblos del mundo”. Cuando le pregunto por el éxito de AfD en Alemania Oriental, donde en las elecciones regionales más recientes ha sido la primera o segunda fuerza más votada, responde: “En el Oeste, los americanos, tras la Segunda Guerra Mundial, reeducaron a los alemanes no solo para enseñarles la democracia, sino para desaprender el ser alemán. En el Este no fue así. Los rusos sometieron a los alemanes, pero no los reeducaron espiritualmente. Y por eso aquí se mantuvo una vieja mentalidad alemana, una vieja cultura alemana que en el Oeste desapareció”.

“Desgraciadamente, el fenómeno de la extrema derecha no es específico de Alemania Oriental, ni de Alemania”, dice Katja Pähle, jefa del grupo socialdemócrata en el Parlamento de Magdeburgo. Cita Países Bajos, Italia o Estados Unidos. “Esto no quita gravedad a la fortaleza de AfD”. Y continúa: “Vivimos en una sociedad que afronta desafíos: la adaptación al cambio climático, transformaciones de la estructura económica, cuestiones de la cohesión social, la presión del cambio demográfico. Lo que logra AfD es señalar culpables: los que no han nacido aquí. Dan respuestas fáciles a cuestiones complejas”.

07

Las chimeneas nos reciben humeando después de dos horas de trayecto por autopista. Es la sede de Volkswagen, una de las mayores fábricas de automóviles del mundo. Es Wolfsburgo, fundada en los años treinta bajo el régimen de Hitler y símbolo del milagro económico después de la Segunda Guerra Mundial. Es una ciudad sacudida por una crisis múltiple: China dejó de comprar coches alemanes, Alemania perdió el tren del vehículo eléctrico y ahora contiene la respiración ante las medidas proteccionistas de Trump. Visitamos la Tunnel-Schänke, local a la salida de la puerta 17 de la fábrica que regenta Bruno Corigliano, que nos espera en una mesa con su café matutino.

“Esto está finito”, sentencia Corigliano en italiano. “Acabado”. Desde los tiempos del coronavirus y las amenazas de cierre de fábricas y reducción de personal vienen menos clientes. “Alemania no va bien”, añade, y para ilustrarlo explica lo que le ocurrió el día anterior. Tenía una cita en el médico. El médico le envío al hospital. El hospital al médico. Era una historia de papeleo y burocracia: ninguno se hace responsable. Dice que perdió tres horas y exagera: “Estamos regresando a los niveles italianos del siglo XIX”. Acto seguido rebaja el pesimismo y recuerda que ha visto innumerables crisis en Volkswagen. Todas parecían definitivas, todas fueron temporales.

La historia de Corigliano es la de tantos inmigrantes del sur de Europa que llegaron a la Alemania del milagro económico en busca de una vida mejor. Él, nacido en Calabria, llegó con 21 años y ahora tiene 73. Trabajó 10 años en la fábrica. “A los italianos no nos miraban bien. Había discriminación”, dice. “También era culpa nuestra. Si no aprendes la lengua, no funciona”. De AfD, que promete deportaciones masivas, dice: “Es propaganda”.

08

Elba arriba, nos acercamos al Báltico. Alto en Lübeck, la ciudad hanseática, que fue fronteriza con la RDA. Ciudad comerciante y literaria: la ciudad de Thomas Mann, quien anticipó nuestro mundo polarizado (o acaso su mundo, el de hace un siglo exacto, es el nuestro también). “¿Qué pasaba? ¿Qué era lo que flotaba en el ambiente? Agresividad. Irritabilidad generalizada. Una desazón sin nombre. Una tendencia colectiva a los comentarios venenosos, a los arrebatos de ira, a la violencia casi física”, se lee en La montaña mágica en la traducción de Isabel García Adánez. “Lo característico era que quienes, en principio, no tenían nada que ver en la correspondiente disputa, en lugar de rechazar la conducta de los implicados y mediar entre ellos para apaciguarlos, tomaba partido a favor de uno o de otro y se mezclaban también en la vorágine”.

Avanzábamos en el viaje y escuchábamos noticias que parecían confirmar a Mann: la división de los moderados, la unión de los conservadores y la extrema derecha por la inmigración, las nuevas cicatrices alemanas.

En el salón de los Fabricius en Lübeck, Hella Fabricius saca un álbum con fotos de 1990, cuando la RDA estaba a punto de desaparecer, y ella documentó los restos de frontera que pronto se desvanecerían. De pequeña le decían: “No te acerques al bosque”. En el bosque estaba la frontera. De adulta, trabajó, como miembro de la Iglesia evangélica, para desarrollar los contactos entre mujeres de ambos lados. “Siempre sentí curiosidad”. Se sientan en la mesa su hijo, Jan, y su nieto, Alexander. Tres generaciones. Para Alexander, lo que cuenta la abuela es historia remota. Jan es jardinero y supone que votará por la izquierda. No le gusta Merz, el candidato conservador. Hella se inclina por Los Verdes y dice: “Lo que quiero es que siga habiendo paz, por favor, por favor, por favor”.

Epílogo

Hace frío en la playa de Priwall. Nada permite adivinar el lugar exacto por donde pasaba la frontera que habíamos empezado a recorrer unos días antes entre Baviera y Turingia y que terminaba aquí, entre Schleswig-Holstein y Mecklemburgo-Antepomerania. El mar Báltico, de nuevo teatro de las tensiones entre Occidente y Rusia, parece un lago. En el pueblo nos cruzamos con Colin, de 16 años, que trabaja de camarero. Sueña con montar una cadena de restaurantes. “En Lübeck, en Hamburgo, en Kiel, en Roma, en París…”. Hay una Alemania que no cree que todo vaya a ir a peor. Los jubilados Kai Völkner y Roland Giers recuerdan cuando salían en velero durante la Guerra Fría y debían vigilar de no traspasar la frontera en el agua. Ahora, más modestamente, también sueñan: “Esperamos que llegue la primavera para poder navegar”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma