La palabra revolución

Últimamente sólo la usamos para hablar de algún nuevo aparato: la revolución será digital o no será

Palabras que se ocultan, palabras que perdemos. ¿Y aquellas que se funden, que silenciosamente se deshacen? Hay palabras que suenan con una fuerza que pocas otras tienen, y de pronto el silencio. La palabra revolución es un ejemplo duro.

La palabra revolución empezó raro. Viene, como suelen, del latín, pero revolutio podía ser un movimiento constante, siempre repetido, como las revoluciones de un planeta alrededor del Sol, y todo lo contrario: un movimiento brusco, casi imprevisible, que cambiaba para siempre una situación, una sociedad, tal o cual arte.

Revolución es entonces, para empezar, caprichosita. Pero en los últimos siglos su sentido de cambio radical se impuso por mucho al de la trayectoria previsible. Por lo menos desde fines del siglo XVIII, cuando la American Revolution liberó a esos comerciantes y terratenientes esclavistas de la tutela del rey de Inglaterra y la Révolution Française liberó, por unos años, al pueblo francés de la cabeza de su rey borbón. Se había consolidado un modelo, casi un algoritmo: un sector de la sociedad, que tenía menos poder que el que creía que debía, se levantaba en gritos y/o en armas para tomar ese poder —y, al hacerlo, reformular las sociedades que formaban.

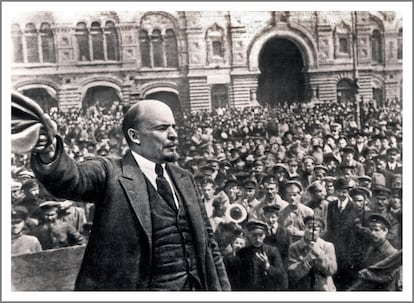

Así fue que a principios del siglo XIX en Ñamérica se sucedieron las revoluciones: Argentina, Chile, Colombia, México y varios más tuvieron las suyas, que terminaron por producir eso que ahora llamamos Argentina, Chile, Colombia, México y varios más. Y durante todo ese siglo las hubo aquí y allá, que tumbaron reyes y expulsaron colonizadores, hasta que llegó la revolución por excelencia: la Revolución de Octubre —que, para confundir al enemigo, sucedió en noviembre— de 1917, Moscú, San Petersburgo y los soviets de Lenin y Trotsky que parecían armar, por fin, tras tanto intento, una sociedad que debía ser igualitaria.

Entonces la palabra —la idea de— revolución se concentró en ese sentido: la revolución consistía en pelear para construir el socialismo, los revolucionarios eran los que estaban dispuestos a darlo todo para conseguirlo. Pero la lucha por las palabras no se detiene nunca. Un sector —político, social, estético— consigue apropiarse de una y la usa como estandarte durante cierto tiempo: en esos días revolución evocaba izquierdistas o independentistas cimentando un poder diferente. Pero ya había quienes la disputaban: el cabo Hitler, por ejemplo, hablaba de su “revolución nacionalsocialista”. Y unos años después militares sudacas también llamaron revoluciones a sus golpes: en Argentina, en 1955, el cuartelazo que derrocó a Perón se tituló “Revolución Libertadora”, y 11 años más tarde otro jefe de banda latina, el general Onganía, dio otro golpe y le puso “Revolución Argentina”.

Pero en esos tiempos todavía, para todas las izquierdas y no tan izquierdas, la revolución por excelencia era la cubana, esa epopeya en que unos jóvenes intrépidos derrocaban a una dictadura podrida en nombre de tantas libertades —incumplidas. Y también eso se acabó, junto con todo el resto. En los ochenta la lucha por las palabras se volvió despiadada: una revolución o contrarrevolución, la neoliberal de Thatcher y Reagan, cambiaría tantas cosas y ganaría también ciertas batallas léxicas. Primero se apoderaron de la palabra cambio: en esas décadas “cambio” significó la caída de los regímenes soviéticos, el triunfo de Occidente y su Mercado y su globalización. Cambio, que siempre había sido una palabra de los renovadores, se transformó en la manera de decir que muchas cosas serían como antes. Nos la dejamos robar sin defendernos.

Con la palabra revolución pasó algo peor: se vació de sentido, lo perdió. Últimamente sólo la usamos para hablar de algún nuevo aparato que nos arma rutinas diferentes: la revolución será digital o no será, grita la tecnocasta. Y los que alguna vez creímos que sería social, política, económica, cultural incluso, no sabemos contestarles porque no sabemos cómo querríamos que fuera ese mundo por el cual valdría la pena revolucionar éste. Una vez más, la falta de una idea clara de futuro nos impide desearlo y no hay —yo no conozco— ninguna forma más intensa de desear un futuro que intentar, para ponerlo en práctica, una revolución.

Por eso ahora no hablamos de revolución: porque no sabríamos qué decimos. Hemos perdido una palabra que era mucho más que una palabra. A veces creo que alcanza con decir hemos perdido; otras veces me río y me espanto de la grandilocuencia fácil del vencido —y creo que vamos a inventar nuevas palabras o sentidos nuevos para las de siempre. La ilusión, esa voluntad de lo improbable, es el principio necesario de cualquier revolución.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma