Antonio Vega y el lado luminoso del precipicio

Habitaba un mundo en el que Paco de Lucía le llamaba “maestro”, la industria lo mimaba y él no dejaba una entrada sin vender, y otro en el que se movía entre clanes de la droga que le desvalijaron el coche y la casa dejándolo dentro de un armario. No eran mundos diferentes: era el mismo

Hay dos escenas que se repiten en el extracto de la vida de Antonio Vega que ha relatado Alfonso J. Ussía, su chico para todo, en la novela Vatio (Coba Fina). La primera lo presenta obsesionado con la composición hasta extremos insanos, perdiendo la percepción del día y la noche, encontrando un camino y otro rodeado de instrumentos y sonidos en un proceso artístico subyugante que el autor, músico frustrado, sabe contar con la misma meticulosidad con la que trabaja la leyenda; la segunda lo muestra en el supermercado de la droga más grande de la época, el poblado de Las Barranquillas, comprando su dosis diaria de cocaína para hacer con ella base y fumarla, el vicio carísimo al que se enganchó después de muchos años de heroína, que ya solo fumaba o esnifaba esporádicamente.

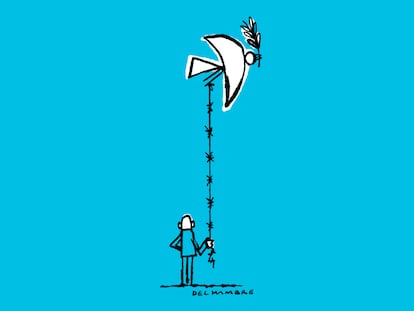

Podría hablarse de dos mundos paralelos, aquel en el que Paco de Lucía le llamaba “maestro”, la industria lo mimaba y él no dejaba una entrada sin vender allá donde fuera con una pequeña colección de himnos de la música pop, y el mundo en el que se movía entre clanes de la droga que le desvalijaron el coche y la casa dejándolo dentro de un armario, pistolas sobre la mesa, grado de pureza de la droga y yonquis paseando como zombis alrededor de coches destartalados. Pero lo cierto es que esos no eran dos mundos sino uno solo, su día a día. Tanto necesitaba uno como el otro, y no seamos hipócritas: la fascinación que producía aquel tipo callado y encorvado tenía mucho que ver con la decisión personalísima de permanecer en el lado oscuro sin promesas de redención, con la certeza de que la vida de aquel cantante tenía los suficientes cuartos oscuros, apagados inmisericordemente, como para despertar la curiosidad de medios y fanáticos, que de este modo podrían hacer eso que les están robando las estrellas modernas enganchadas a Instagram: elucubrar sobre ellas, y en este caso además, elucubrar sobre lo macabro, lo delictivo y lo inmoral.

Es comprensible el malestar de la familia, que ya se produjo con el documental de Paloma Concejero (Tu voz entre otras mil); no se puede ser familia y no enfadarse por ver destripadas ante el gran público las adicciones de un ser querido, del mismo modo que no se puede abordar su vida sin considerar una parte sustancial de ella, que era la necesidad diaria de droga que condicionaba desde la composición de los discos a las giras, pasando por las relaciones con managers o productoras. Que de la novela ―formidable novela— su trasunto salga indemne no es obra tanto del autor, al fin y al cabo testigo apasionado y devoto de un artista que lo mete en toda clase de fregados para satisfacer sus necesidades (famoso entre la policía, los yonquis y los mafiosos, que saben que es intocable, “pero tu amigo no”), sino por la propia sensibilidad de Vega, por la delicadeza de sus emociones y su obstinado modo de trasladarlas a sus canciones; por lo que se intuye de él de no haber sido devorado por una enfermedad que exige, en muchos momentos, ser un miserable con los demás y con el dinero de los demás.

Y ese es el lado descubierto por Vatio, precisamente no el que tiene que ver con la música sino con la sombra angulosa y desconocida que proyectaba esa música. Que aun en la desesperación íntima del dependiente, Vega podía ser un tipo encantador, capaz de ver más allá de sí mismo sin autocompadecerse; todo aquello que en gente sana son mínimos y que en adictos de esa clase, incluso moviéndose alrededor de la ruina, puede ser un verdadero regalo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma