El libro que Harper Lee no pudo terminar

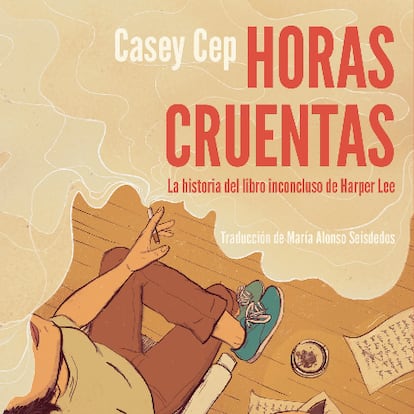

‘Horas cruentas’, de la periodista de ‘The New Yorker’ Casey Cep, relata la historia de la obra inconclusa de la autora de ‘Matar a un ruiseñor’. ‘Babelia’ adelanta un capítulo del ensayo, que vendió 125.000 copias en Estados Unidos y fue escogido por Barack Obama como uno de los libros de 2019

Aquello era insólito: Maryon Pittman Allen no encontraba un ejemplar de To Kill a Mockingbird [Matar a un ruiseñor] en todo Washington. Maryon era la segunda esposa de James Browning Allen, recién nombrado senador del gran estado de Alabama, y como tal no solo le competía asistir a la comida oficial de las Damas del Senado, sino además agasajar a la primera dama de Estados Unidos, Rosalynn Carter, con un libro representativo de su tierra natal. Allen tenía muy claro qué libro debía llevarle, puesto que no había en Alabama historia más famosa que la de las aventuras de Scout, un auténtico chicazo, y de su padre, un heroico abogado llamado Atticus Finch. Pero aunque por aquel entonces se publicaban tiradas millonarias de la novela de Nelle Harper Lee, Allen no encontraba ni uno a la venta en la capital de la nación.

Allen tenía la edad de Lee y ambas habían abandonado la carrera en la Universidad de Alabama más o menos por la misma época. Lee había empezado a estudiar Derecho y lo dejó para escribir; Allen se había matriculado en Periodismo y lo dejó para tener hijos. Su primer matrimonio no prosperó y tenía tres bocas que alimentar, conque se puso a trabajar de reportera en unos cuantos diarios de los alrededores de Birmingham. Así conoció a su segundo marido, James Browning Allen, por entonces vicegobernador, viudo y con dos hijos. Cuando iba a entrevistarlo para un reportaje, oyó repicar las campanas de una iglesia y pensó que ojalá no fuera una señal, pero a los cuatro meses se habían casado y cuatro años después se trasladaron a Washington para que él ocupase su escaño en el Senado de Estados Unidos. Allen no quería darle mucho bombo a su papel de dama del Senado, pero tampoco quería dejar mal a su marido ni a su estado. Por eso estaba decidida a llevarle a la señora Carter el obsequio apropiado. Y como no encontraba el libro, se puso a buscar a su autora.

Allen y Lee tenían un amigo en común de los tiempos de Tuscaloosa, así que pensó que tal vez él supiera cómo localizarla. En el estado casi todo el mundo habría reconocido la voz de John Forney, y para la mitad de sus admiradores de Alabama era la voz de Dios: Forney llevaba más de una década retransmitiendo los partidos del Crimson Tide.

—John —dijo Allen cuando el locutor deportivo descolgó el teléfono—, ¿sabes por dónde anda Nelle Lee? Tengo que conseguir como sea un ejemplar de su libro.

En cuanto le explicó por qué, Forney le reveló que Lee estaba en Alexander City.

Allen conocía bien Alex City; su primer marido había nacido y se había criado allí. En la época en que ella vivía con su madre en una tienda a la orilla del Misisipi mientras su padre construía diques de contención en el río, su exsuegro se codeaba con los senadores del estado. Después, J. Sanford Mullins se instaló en Alex City para ejercer la abogacía durante tres décadas. Que Allen recordara, en la comarca del lago Martin lo más emocionante que podía ocurrir era que su exsuegro se subiera a la caja de una camioneta para pronunciar uno de sus discursos, soflamas indefectiblemente tempestuosas que atraían público de tres condados. Pero el Mago de la Oratoria de Channahatchee Creek ya había muerto tiempo atrás, así que no se le ocurría qué podría haber en el condado de Tallapoosa que hubiera suscitado el interés de una escritora de fama internacional.

—¿Se puede saber —le preguntó Allen a Forney desconcertada— qué hace en Alex City?

Lee había ido a escribir, le dijo Forney, y si le daba un poco de tiempo, trataría de localizarla. Al cabo de unas horas, Forney la llamó y le dijo que la había encontrado en el motel Horseshoe Bend (igual ella lo conocía, un edificio hexagonal junto a la Highway 280) y que la escritora lo autorizaba a darle su número de teléfono privado.

—Cualquiera diría que había ido allá a esconderse entre los árboles —recuerda Allen—, pero conseguí el número secreto y estuvimos más de una hora de cháchara.

Como Allen pensó que igual Lee sabía algo de su exsuegro, hablaron de abogados de pueblo, y como Lee era lectora habitual de la columna que Allen vendía a través de una agencia de prensa, Reflexiones de una plumilla, hablaron de periodismo. Cuando Allen por fin le pudo preguntar qué hacía en Alex City, la escritora no le reveló gran cosa, salvo que llevaba allí unos meses, y que andaba trabajando en algo relacionado con un sacerdote vuduista. Lo que también le dijo es que se encargaría de que le llegara un ejemplar de su novela a la capital de la nación antes del 15 de mayo de 1978, a tiempo para la comida.

Fiel a su palabra, Lee le mandó una primera edición del libro, con la dedicatoria en portada “Para Rosalynn Carter”, junto con un versículo del libro de los Proverbios: “Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus sendas, paz”. La señora Allen se lo entregó a la señora Carter en la comida de las Damas del Senado, que por otra parte resultó ser la última a la que asistió la esposa del senador. Dos semanas más tarde, mientras Maryon y su marido veraneaban en Alabama, este falleció por un infarto cardíaco en su casa de la playa de Gulf Shores. No mucho después, el gobernador George Wallace le asignó a la viuda el puesto de su marido, convirtiéndola en la segunda mujer del estado que ocupaba un escaño en el Senado. Abrumada tanto en lo personal como en lo profesional, se olvidó por completo de la ganadora del premio Pulitzer que se había escondido en el motel Horseshoe Bend.

Era fácil olvidarse de Harper Lee por entonces. Hacía dieciocho años que había salido To Kill a Mockingbird y durante todo ese tiempo Lee no había publicado prácticamente nada más. Tres ensayos breves para dos revistas ilustradas, dos notitas biográficas que eran favores para su amigo Truman Capote y una receta satírica de torta de chicharrones para un novedoso libro de cocina. En casi dos décadas fueron esos los únicos textos que alumbró. No hubo una segunda novela que siguiera a la primera, ni concedió una entrevista en catorce años. La última vez que accedió a que se la citase en la prensa fue por otro favor a Capote. En 1976, este le pidió que lo acompañara durante una entrevista para People, que hacía un reportaje sobre su vida. En él solo quedó constancia de doce palabras suyas, de las cuales cinco fueron: “Nos une una misma angustia”.

Lee se había hecho tremendamente rica con To Kill a Mockingbird, pero nadie lo diría viendo la vida que llevaba. Cuando estaba en Nueva York, residía en un piso pequeño de alquiler controlado en el Upper East Side; cuando iba a Alabama, se hospedaba en casa de una de sus hermanas, en un rancho modesto de Monroeville, su pueblo natal. Estuviera donde estuviera, rehuía a la prensa, a los admiradores y a todo lo que sonara a demasiado literario; trataba de vivir como si jamás hubiera publicado una de las novelas de mayor éxito en la historia del país. En 1962, el año en que se estrenó la adaptación cinematográfica del libro (que le dio a Gregory Peck un Óscar y grabó aún más en la memoria colectiva de la nación su retrato de un pueblecito sureño), Lee le contó a un periodista de The Mobile Register que le hubiera gustado hacer mutis por el foro, que fue en el fondo lo que hizo.

Ahora, sola en un motel en medio de la nada, sin que el mundo se fijara ya en ella, era casi tan libre como lo fue en el pisito en el que escribió To Kill a Mockingbird. Por eso decidió no contarle a Maryon Pittman Allen aquel día por teléfono qué hacía en Alexander City: Harper Lee estaba en Alexander City porque al fin, después de tantos años, iba a escribir otro libro.

Horas cruentas. La historia del libro inconcluso de Harper Lee

Traducción: María Alonso Seisdedos

Páginas: 416

Formato: Tapa blanda

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.