Tanto trabajo y tanta diversión

A los 17 años y sin pensar aún en publicar, Javier Marías comenzó a escribir ‘Los dominios del lobo’, novela (o “excelente y cruel pastiche”, como la calificó su amigo Juan Benet) que inauguró una carrera editorial de medio siglo. Alfaguara la recupera ahora con un prólogo del autor, que ‘Babelia’ adelanta en exclusiva

Mi querida amiga y editora, Pilar Reyes, me insta a escribir un breve texto para esta edición del cincuentenario, y me adjunta los que publiqué en 1987 y 1999, con ocasión de otras ediciones de mi primera novela. Una vez releídos éstos, dudo que me quede algo que añadir sin resultar pesado y redundante. Así que sólo me cabe hacer una consideración sobre el tiempo transcurrido, y extrañarme de haber estado activo en el mundo de 1971 y de estarlo todavía en el de 2021. Son tan distintos que no sé hasta qué punto puedo yo ser el mismo, la misma persona, aunque debo de serlo puesto que guardo memoria de la aventurada escritura y la milagrosa e inesperada aparición de Los dominios del lobo, que de hecho se retrasó respecto a lo previsto porque el poeta Félix Grande, que trabajaba entonces en Edhasa con un puesto de responsabilidad, se opuso con uñas y dientes, contra el criterio de Rosa Regàs, que me avalaba. Alguien tuvo la indiscreción de pasarme unas cartas cruzadas entre ellos, y claro, en la extrema juventud esos vaticinios se graban a fuego. Todavía era un autor inédito y ya había sido condenado para siempre, porque Grande redactó una frase muy parecida a esta: «En una línea de Isaac Montero hay más literatura de la que Javier Marías será capaz de escribir en toda su vida». Nada menos. Y puede ser, porque al cabo de tanto tiempo reconozco no haber leído jamás una sola línea del novelista mencionado, contra el que obviamente nada tengo.

En todo caso, y si mal no recuerdo, el cartel que Edhasa preparó para Los dominios del lobo rezaba, por ese motivo «interno»: «El autor más polémico del año», o quizá «La novela...». Así que no empecé con muy buen pie, ganándome inocentemente la enemiga de gente más poderosa, algo que se ha repetido innumerables veces desde entonces. Con Félix Grande coincidí hace ya unos cuantos años, y sin duda recordaba el episodio, porque tímidamente me dijo: «Oye, que lamento lo que pasó con aquella novela juvenil tuya». Y yo le contesté: «Gracias, no te preocupes. Hace ya una vida de aquello, y hoy carece de importancia». Así era. Pero la tuvo en su día y, como prueba este recordatorio, no se me ha olvidado el chasco, ni el riesgo de que mi primera novela no viera la luz finalmente. Las pieles jóvenes son finas. Con todo y con eso, agradecí sus tardías disculpas.

Sí, qué distinto aquel mundo del de 2021, como puede apreciarse en el texto de 1987, el más biográfico. Aquella fuga a París tuvo lugar sólo un año después del célebre mayo del 68, que hoy ya es materia de historiadores, y de idiotas que lo imitan creyendo inventar algo nuevo. Tal vez lo más molesto de una existencia larga es que da tiempo a ver cómo todo vuelve, en una repetición cansina, con «innovadores» rancios, de una antigüedad deprimente, tanto en la política como en las artes. Eso sí que es aburrido.

Si cuando aquel poeta me puso la proa tenía diecinueve años, ahora tengo sesenta y nueve, salta a la vista, o echen mano de la calculadora los que hayan perdido la costumbre de sumar y restar mentalmente. Durante bastantes creí que no viviría demasiado, quién sabe por qué. Lo que desde luego no me imaginaba entonces es que aquel juego de casi infancia me iba a conducir a trabajar tanto. De joven pocas cosas apreciaba más que la vagancia, y ahora me encuentro con mi última novela, Tomás Nevinson, de 705 páginas mecanoscritas. Antes de ella ha habido otras quince, y millares de artículos, y cuentos, y unas cuantas traducciones difíciles y algunas muy extensas. No es manera de pasar la vida para un vago en origen. A veces me llevo las manos a la cabeza, consciente como soy de que cada página ha sido elaborada y reelaborada pacientemente, siempre sobre papel y siempre a máquina, con correcciones a mano y vuelta a teclear.

Pero también me doy cuenta, con agradecimiento, de que otra vida tampoco me habría gustado llevar, o no habría sabido llevarla. Cuando di clases, me percaté de mi incapacidad para obedecer órdenes de los jefes de departamento universitario, y no habría durado mucho más de lo que duré. Aún habría durado menos en otro tipo de empleo. En muchas entrevistas, a la pregunta reiterada de por qué escribo, contesté, medio en broma, que para no padecer a un jefe ni tener que madrugar ni someterme a horarios fijos. Esa respuesta ha resultado ser seria, y no hay día en que no me haya alegrado de haber iniciado la senda que, sin saber que me acompañaría tanto, elegí en el 15 de la rue Freycinet de París. Eso ha sido posible gracias a la suerte de contar con lectores, de otro modo no habría podido sobrevivir, y a esos lectores les guardo infinita gratitud, porque mientras escribía Los dominios del lobo ni siquiera pensaba en publicar. Lo hice por diversión, así pues, o quién sabe si por lo que antiguamente se llamaba «vocación», aunque yo ignorase entonces tener semejante cosa.

Lo que más recuerdo de aquella escritura matutina (luego me he convertido en vespertino) era lo bien que me lo pasaba inventando historias, personajes y vicisitudes absurdas, siempre según el patrón o el material del que hablé en 1987. Y, aunque mis novelas posteriores han sido muy distintas de las dos primeras, sobre todo de la primera, compruebo al cabo de medio siglo que, en mayor o menor grado, no ha habido ocasión en que no me lo pasara bien escribiéndolas, de muy distintas maneras (adecuadas a la gravedad de los asuntos y a mi edad de cada vez). Así que eso ha perdurado: mucho he trabajado, sí, pero con diversión.

Lo que he perdido definitivamente es la capacidad de vagancia, o aún es más, de inactividad. Cuando veo a amigos que se jubilan, me pregunto si no sería hora de que siguiese su camino. Al fin y al cabo, la disciplina de escribir novelas me la he impuesto a mí mismo, porque nada ni nadie me obligaba a ello. Me he sentado ante la máquina los días que he querido y a las horas por mí decididas, y tras tres o cuatro me he solido interrumpir, porque la cabeza se cansa no más, pero sí más rápidamente que el resto. A la mía, al menos, le falta frescura y claridad, y lo que uno escribe adensado o con brumas casi nunca sirve de nada. Me pregunto, así pues, si sabría imponerme otras disciplinas, pero para mí cualquier otra equivaldría a permanecer inactivo e improductivo. Supongo que, después de tantos años, no me concibo sin algún proyecto entre manos. No por fuerza novelístico, sí «literario», signifique eso lo que signifique hoy (desde hace ya tiempo los editores y los libreros manejan el extraño concepto «novela literaria»; me sorprende que algunas no lo sean, por lo que se ve, y más bien preferiría no acercarme a ellas).

A veces me siento cansado. Cada vez que termino una novela nueva, no me imagino acometiendo la siguiente, y, desde 2007, con la publicación del tercer volumen de Tu rostro mañana, vengo diciéndome «Esta será la última». Pasados unos cuantos meses, sin embargo, algo vuelve a condensarse en mi cabeza, o así ha ocurrido con las cuatro que han venido a continuación. Lo cual no me da la menor garantía de que vaya a ocurrir una sola vez más. Eso también me sucedió al concluir Los dominios del lobo, entre otras razones porque no preveía más lectores que cuatro amigos y mis hermanos, y desde luego no me consideraba escritor. ¿Qué podía saber yo, a mis diecinueve años, de lo que me traería la vida ni de lo que iba a ser? He resultado ser eso, escritor más que otra cosa, si bien creo tener puesto mi mayor orgullo en algunas obras que traduje, más que en las que escribí.

Al llegar a este punto, maldigo un poco a mi querida Pilar Reyes, por haberme obligado (uno se siente obligado a atender a sus amables ruegos, demasiadas veces) a echar la memoria tan atrás, a rememorar de nuevo episodios remotos de juventud, y a abismarme en un espantoso vértigo temporal. Es como si me hubiera puesto a mirar fotos antiguas, algo que mucha gente hace y en lo que yo no incurro más que por azar. Resulta inevitable pensar: ¿qué se hizo de aquella época que fue tan nueva?, ¿qué de aquel amor que provocó tanta ilusión?, ¿qué de aquellos amigos que se alejaron o de los que yo me alejé, o que me decepcionaron, o que murieron cuando no les tocaba? Todo eso estaba aquí y ya no está. Y, en cambio, está esta alocada novela, Los dominios del lobo, con una cubierta inédita y con el peregrino motivo de que se cumplen cincuenta años de su publicación. Da vergüenza que la chiquillada perdure más que el chiquillo (vayan ustedes a saber dónde fue a parar), y que sus primeros lectores, en especial Juan Benet, y que la época y los amigos y los amores...

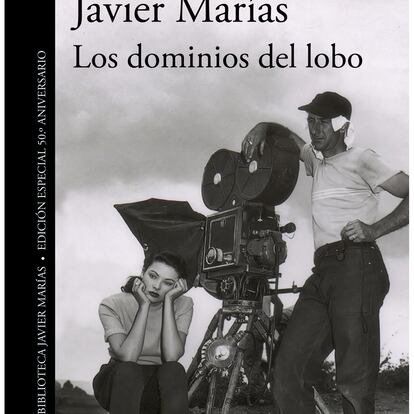

Los dominios del lobo

Alfaguara, 2021.

320 páginas. 18,90 euros.

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.