LISA Pathfinder: los límites de la precisión

La ESA lanza mañana al espacio una misión que allanará el camino para tratar de probar las teorías de Albert Einstein

Justo un siglo después de que Einstein publicase su teoría de la relatividad general se prepara el lanzamiento de un pequeño satélite para preparar el camino hacia la detección de una de sus previsiones: la existencia de ondas gravitacionales.

Nadie ha identificado nunca los efectos de una onda gravitacional. Sería el equivalente gravitatorio de los campos electromagnéticos que se producen como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. Y si esto suena a ciencia ficción, basta con echarle una mirada a su televisor o móvil: las ondas que captan o emiten son precisamente eso, campos electromagnéticos cuidadosamente modulados. Con un detector adecuado -es decir, una simple antena- pueden captarse a grandes distancias.

Las ondas gravitatorias deberían producirse, igualmente, como resultado de la aceleración de cualquier masa. Lo malo es que de las cuatro fuerzas de la naturaleza (gravitatoria, electromagnética y las dos nucleares, débil y fuerte), la gravitatoria es, con mucho, la más débil: hace falta toda la masa de un planeta como la Tierra para mantenernos pegados a su superficie. En cambio, para tapar un plato de comida con una hoja de plástico transparente del que se emplea en la cocina (que se pega por efecto de su propia electricidad estática o sea, por efectos de fuerzas electromagnéticas) basta una lámina de polietileno más fina que una hoja de papel.

Por eso, las ondas gravitatorias se producen con más intensidad cuanto mayores son las masas que entran en juego. Por ejemplo, la explosión de una supernova, el choque de dos estrellas de neutrones o agujeros negros o incluso -el santo grial de esta especialidad, el propio estallido primigenio del Big Bang.

La primera antena gravitacional se construyó en los años 60. Era una serie de cilindros concéntricos de aluminio, que debían vibrar al paso de una perturbación de determinadas características. Nunca llegó a detectarla y acabó como pieza de museo. Después se han diseñado muchos otros tipos que van desde las masivas esferas de metal suspendidas en tanques criogénicos hasta interferómetros cuyos brazos miden varios kilómetros de longitud. Un interferómetro es un instrumento que aprovecha interferencias entre rayos de luz para detectar variaciones de longitud tan diminutas como las que implica este tipo de experimentos.

Nadie ha identificado nunca los efectos de una onda gravitacional. Sería el equivalente gravitatorio de los campos electromagnéticos que se producen como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas

El proyecto más ambicioso es el programa LISA, que prevé situar en órbita alrededor del Sol tres satélites que volarán en formación, formando un triángulo equilátero de cinco millones de kilómetros. Estarán permanentemente conectados entre sí por haces láser que permitirán detectar las pequeñísimas variaciones entre sus distancias, debidas al paso de una eventual onda gravitatoria.

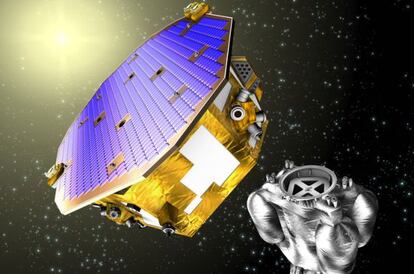

Pero el programa LISA pertenece al futuro. El lanzamiento no está previsto hasta el año 2030. Lo que se plantea ahora es sólo una prueba de concepto: ver si los mecanismos de LISA posible realmente funcionan. La misión, apropiadamente, se llama "LISA Pathfinder": el pionero o el precursor de LISA.

El satélite es relativamente pequeño. No llega a un par de metros de diámetro. En su interior lleva un par de recipientes cilíndricos del tamaño de una lata de piña. Cada uno contiene un cubo metálicos, concretamente de una aleación de oro y platino, de poco más de 4 centímetros de lado. Durante el lanzamiento, van firmemente sujetos para evitar daños pero, una vez en órbita, quedarán flotando en el centro de sus respectivos contenedores. Es la situación que se llama "caída libre". En principio, en esa situación, la distancia entre ambos debería ser invariable mientras no intervengan fuerzas exteriores.

Entre los dos cilindros está el interferómetro que mide continuamente la distancia que separa a ambos cubos. Es una placa de cerámica de apenas un palmo de lado, en la que hay instalados los dos emisores de láser y dos docenas de espejos y elementos ópticos. Son espejos muy pequeños, situados en posición vertical sobre la base, lo cual da al aparato un inquietante aspecto de cementerio cuajado de lápidas. Uno de los haces de láser se hace rebotar contra las caras de ambos cubos mientras que el otro se mantiene confinado en el laberinto óptico antes de recombinarse con el primero. Al seguir diferentes caminos se interfieren entre sí y crean un cierto patrón de interferencia. Cambios en ese patrón indican que también ha variado la distancia que ha recorrido uno de los haces de luz, concretamente el que se movía entre los dos cubos.

Pero las cosas no son nunca tan sencillas. El satélite está sujeto a multitud de ínfimas fuerzas exteriores que podrían enmascarar el efecto de una perturbación gravitatoria. Campos magnéticos, rayos cósmicos, el efecto del viento solar... son factores que en otras misiones podrían pasarse por alto pero no en ésta.

Por ejemplo es necesario eliminar todos los vestigios de gas que pudieran quedar en el interior de los dos cilindros una vez abiertos al espacio exterior. Incluso una presión residual mil millones de veces inferior a la de la atmósfera podría dar al traste con el experimento: Las pocas moléculas de aire remanente, excitadas por pequeñas diferencias de temperatura podrían provocar rotaciones anómalas en los cubos. Es el efecto radiómetro, aquel juguete parecido a una bombilla en cuyo interior gira un molinete al exponerlo a la luz.

El peor enemigo que hay que mantener a raya es la simple fuerza que ejerce la propia luz del Sol sobre el satélite. Se calcula en algo menos de 20 micronewtons, más o menos el peso de un copo de nieve. Casi nada, pero aún así, demasiado: Es un millón de veces mayor que el límite aceptable en este experimento.

El satélite está sujeto a multitud de ínfimas fuerzas exteriores que podrían enmascarar el efecto de una perturbación gravitatoria

La presión de la luz no afectaría a los cubos, que flotan en la oscuridad, pero sí al satélite como un todo, que se desplazaría o giraría ligerísimamente. El interferómetro lo detectaría justo al revés: como un movimiento de los cubos con respecto a la nave. Por lo tanto, no hay más remedio que corregir ese diminuto desplazamiento mediante motores de gas aún más diminutos. La nave dispone de varios motores que expulsan mínimas bocanadas de gas hasta diez veces por segundo, con un impulso que puede ajustarse hasta un valor veinte veces menor que el peso del copo de nieve del que hemos hablado antes.

Obviamente, el satélite sólo puede centrarse alrededor de uno de los dos cubos, el de referencia. La posición del otro se ajustará mediante campos electrostáticos para mantener invariable la distancia al primero. "Invariable" quiere decir dentro de un margen de un picometro (una millonésima de millonésima de metro), mucho menos que el diámetro de un átomo. Porque esa es la precisión que necesitará un detector de ondas gravitatorias si quiere tener alguna probabilidad de detectarlas.

En esencia. lo que pretende este experimento es reproducir a pequeña escala el concepto de los futuros satélites LISA: los escasos cuarenta centímetros que separan ahora los dos cubos serán entonces cinco millones de kilómetros. Y los haces de láser tardarán 16 segundos en cubrir esa distancia, lo cual planteará nuevos problemas de guiado para mantenerlos enfocados en los tres satélites durante todo el tiempo. Pero las tecnologías que -presumiblemente- se utilizarán entonces están ya definidas y son las que va a poner a prueba el LISA Pathfinder.

Rafael Clemente es ingeniero industrial y fue el fundador y primer director del Museu de la Ciència de Barcelona (actual CosmoCaixa).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma